何多苓——米修司,你在哪儿啊?

如果每个人都以某种特定的方式告别自己的青春,那么,不妨将何多苓的这部连环画看作他对自己青年时代美好的一切,以及精神上的带着创伤的初恋之告别。

——欧阳江河

“要理解和欣赏何多苓这组连环画,先得从契诃夫的小说《带阁楼的房子》谈起。”

我们父辈那一代人都有着特殊的俄罗斯情结,陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》、托尔斯泰的《战争与和平》、肖洛霍夫的《静静的顿河》、奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》……是那个年代传阅的经典读物,那时候的人基本上都会哼唱《喀秋莎》、《莫斯科郊外的夜晚》……而《带阁楼的房子》,从某种意义上来说,掺杂着那一代人的青春病症和内心情结,是梦想与初恋的“精神遗产”。

《带阁楼的房子》87—14年历史版本介绍

摄于湖南省谭国斌当代艺术博物馆五楼展厅

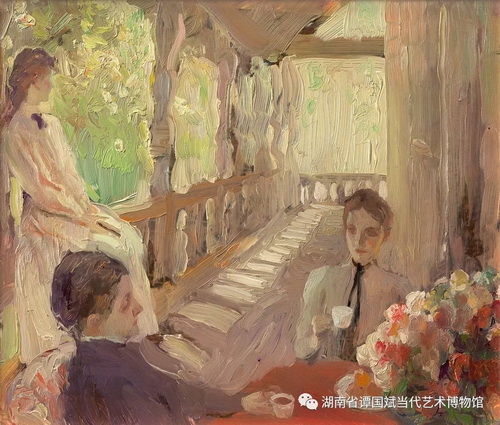

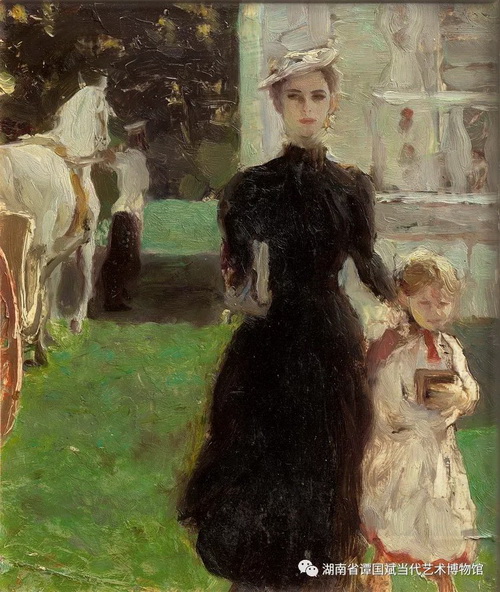

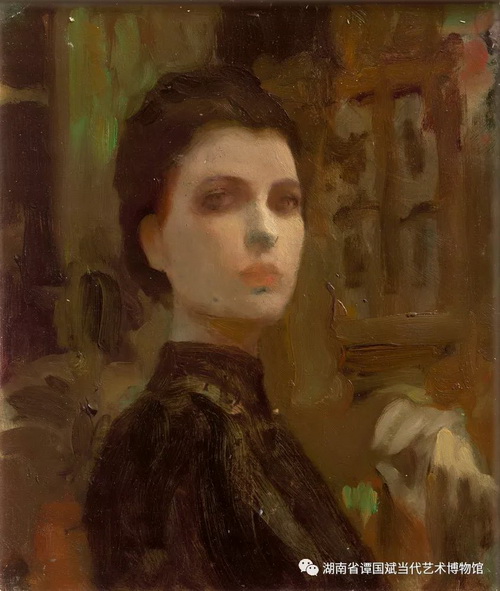

1986年年底,何多苓用油画和光面旧照相纸做材质,以契诃夫小说中的俄罗斯情怀和一种贯穿始终的青春伤逝为基调,完成了《带阁楼的房子》系列44幅。何多苓对这组作品很满意,满意到什么程度?1991年,台湾山艺术基金会的林明哲先生对《带阁楼的房子》爱不释手,当即表示要收藏,但是何多苓称这是自己最喜欢的作品,想留给自己。按照艺术家自己的说法:“我这人,尤其在年轻时,干什么事都会有段痴迷期。痴迷可能使人误入歧途。另一方面,它也可能产生好作品。《带阁楼的房子》就是痴迷的产物。我对它很满意,而且可以预测,到画不动画拿出来把玩时,我还是会很满意。”

2017年艺术长沙,何多苓第一次将《带阁楼的房子》整个系列拿出来展览。

《带阁楼的房子》

小说:安东·巴甫洛维奇·契诃夫(俄)

插图:何多苓

六七年前的夏天,我住在乡下,命中注定经常闲散,四处徘徊。

有一天傍晚,我偶然走上一条林荫道,这里安静而黑暗,树梢上有光影颤抖,金莺勉强唱着,它大概太老了。

在林阴道的尽头,我看到一座带阁楼的白房子。

门口站着两个姑娘,年纪大些的那个并不看我,另一个却惊奇地瞧着我。

那两张娇美的脸仿佛早已见过,回家的路上我觉得像做了一场好梦。

从此我就经常去那白房子附近,我的心越来越沉重,生活过得这么快,这么没意思。我偶尔还可以听见她们的声音。

她们是已故枢密顾问官沃尔恰达尼诺夫的女儿,虽然广有家财,但她们与母亲无论冬夏都住在乡下。

姐姐丽达在乡村教书,每个月挣25卢布的薪水,她漂亮,忙碌,永远严肃。

她不喜欢我,因为我是风景画家,在图画里没有表现人民的困苦,而且对她坚定信仰的事业漠不关心。

妹妹任妮亚跟我一样悠闲无事,家里人当她是小孩子,叫她“米修司”,她成天看书,热切地看下去。

我们一块儿去田野上散步,我画画,她竟看得出了神。

乡村别墅的早晨总是很迷人,我知道自己就要这样无所事事地过完一整天,甚至整整一个夏天。

我在花园里,任妮亚拿着篮子走来,仿佛她知道会在这儿碰到我。

她跟我讲村子里的新闻,谈到所谓的奇迹。

“这不算什么。”我说,“生活本身不就是奇迹吗?凡是不能理解的东西就是奇迹。”

“难道你不怕奇迹吗?”“不,我比它们高明,人应该认定自己比任何奇迹都高明,要不然他就算不得人。”

她认为我既然是艺术家,就一定知道的很多,她谈到上帝和永恒,我说:“人是永生的。”她听着,也相信着。

如今大自然显得那么温和,似在沉思,我感到一种亲切的热爱,好像小时候那样。

田野上黑麦花开,秧鸡鸣叫,仿佛新生活正在开始,美丽,神圣,那是软弱的俗人所不能了解的。

任妮亚信赖我,我的艺术征服了她的心,她盼望我领她走进永恒和美的领域,走进依她想来,我必定十分熟悉的,高一等的世界中去。

我呢,满心想要单独为她一个人画画,跟她一块儿享受这迷人的大自然——而此之前我总觉得自己是个多余的人。

她问我为什么总是和丽达争吵。我说:“因为她的话不对。”“这真叫人不懂!”她摇摇头。

天热,风早已停了。悠闲的白昼好长好长啊,同时还有一种忧郁的感觉,这世界上的事不管多么长,总要完结的。

也许因为我始终和她在一块儿,总之我舍不得离开她,那么可爱的一家人对我来说是如此亲近。

我感到一种平和的激动,仿佛在恋爱似的,整个夏天里我第一回想到要画画了。

晚上丽达又谈起学校,谈起设立乡村医疗所。“对不起。”她转身对我说,“我忘了你是不感兴趣的。”

“不,我很感兴趣。”我生气了,“我认为建立医疗所是完全没有必要的。”

“要紧的不是某一个农民病了,而是他们这一声从没工夫想到自己的灵魂,就跟动物一样,您的学校和医疗所只是巩固他们的奴隶地位罢了。”

“要做的是把人从奴隶地位上解放出来,给他们自由,和我们一起献身给科学和艺术,而不是只让他们看懂酒馆的招牌和灵书。”

“我只跟您说,”丽达说,“人不可能坐着不动,固然我们没有拯救人类,但尽力去做,那就是对的。”

“科学和艺术不是为了暂时的需要,而是为了永恒的目标——探索真理。可是我们的智慧全为了满足肉体的需要而消耗了……”

“你自相矛盾,你连教育都反对,可是又谈科学”。

“真理还远得很,人类仍旧是最残暴的动物。我们的才能只是给罪恶凑趣……”

“米修司,你出去。”丽达对妹妹说。

“……我不想工作,还是叫这地球掉到地狱里去才好!”我激动地继续说道。

“别说了,”丽达说,“我们永远也谈不拢,你瞧不起的药房与学校,在我看来比全世界一切风景画的价值都高!”

那是八月间一个忧郁的夜晚——说忧郁,是因为有了秋意。

门边站着任妮亚,等着送我一程。

“我觉得你的话对。”她说,天很冷她有些发抖,“要是大家都能把自己献身给精神活动,人就会变成神。”

她不敢去看陨落的星星,我爱她,我一定早已爱上她了。“再陪我一会儿,”我说,“求求您了。”

这当儿,我搂住她,吻她。“明天见,”她低声说,“这真可怕!我喜欢您,可是丽达……”

后来,我想再看一看她居住的那所房子,窗子里灯光已变成柔和的绿色。

我满腔柔情,对自己满意,因为我还能够入迷,能够热爱。但一切想到丽达,又觉得不自在了。

第二天,我没见到任妮亚。丽达告诉我,她和母亲旅行去了。

花园里一个小男孩交给我一个纸条:“姐姐要我跟您分开,我不能伤她的心,求您原谅我!”

想到原先在她家说过的话,我不由得惭愧起来,而且又开始觉得生活乏味了。当然,我就动身回彼得堡去了。

我已渐渐忘记了那所带阁楼的房子,有时,孤独折磨着我,就会模模糊糊地想起往事,我觉得她也在想我,等我……

米修司,你在哪儿啊?

文章编辑:刘晓春